肥西非遺|蓮湘舞:聲聲入耳,步步生花

相關標簽: [!--togo.keyword--]

張弛有度的節奏

細長的蓮湘棒在空中劃出優美的弧度

雙腳在地板上靈活地走位

棒擊聲、腳步聲有序交雜

將力量與美感傳遞給每一位觀眾

——這便是肥西的蓮湘舞

|

肥/西/蓮/湘/舞 悅耳悠揚的旋律 張弛有度的節奏 細長的蓮湘棒在空中劃出優美的弧度 雙腳在地板上靈活地走位 棒擊聲、腳步聲有序交雜 將力量與美感傳遞給每一位觀眾 ——這便是肥西的蓮湘舞 蓮湘 作為傳統的中國民間舞蹈,蓮湘舞在肥西柿樹崗鄉廣為流傳。蓮湘舞的花槍便被稱為“蓮湘”,是一根長約三尺、比拇指粗的竹竿,其兩端鏤成三個圓孔,每一孔中各串數個銅錢,涂以彩漆,兩端裝飾花穗彩綢。表演者則手持蓮湘,跟隨音樂做出不同舞蹈動作。

蓮湘·起源與演變

蓮湘舞流傳已久,相傳,它最初是從祭祀霸王項羽的民間表演中慢慢演變而來,表演形式有單人表演和多人表演,道具、服裝基本統一。打蓮湘可由一人手拍竹板為唱,三四人手搖蓮湘和之。 蓮湘舞表演

走過了上百年的歲月,經歷了幾代民間藝人的不斷改進和創新,“打蓮湘”演變發展至今已有三十余套表演方式,分為單槍和雙槍,每套自成一體,套套相連。表演者伴隨音樂,時而槍頭擊地,時而雙槍對擊,節奏明快,賞心悅目,不僅具有舞蹈的優美性,還可通過擊打身體達到舒筋活血、強身健體的功效。

重拾·學習與傳承

隨著人們娛樂生活的豐富,在一段時間里,蓮湘舞逐漸遠離了人們的視野。直到文化工作者深入居民和農村進行了尋訪,終于找到了兩位會打蓮湘的老人,帶領成立了由 20 人組成的“打蓮湘民間藝術隊”,繼續將這一民俗文化傳承下來。 肥西縣非物質文化遺產蓮湘舞第二代傳人——衛國,當年便是其中一名隊員。

90 年代初,剛剛師范畢業的衛國來到柿樹崗鄉初級中學執教。恰逢柿樹崗鄉成立“打蓮湘民間藝術隊”,衛國知道后,毫不猶豫地加入了這一團隊。 為了學到蓮湘舞的精髓,衛國利用傍晚放學的時間,到黃花村的老人家里癡心學習,一學就是幾個鐘頭,不僅學習蓮湘舞的打法,還跟隨老人學習制作蓮湘棒。右手握棒,敲肩、打地、轉棒、踢棒……

功夫不負有心人,經過多方請教,潛心研究,衛國終于可以自由隨性地再現蓮湘舞剛柔相濟的舞姿。 煥新·普及與榮譽

普及打蓮湘,是對民間傳統文藝的最好傳承。 衛國在執教的學校,將自己創新的蓮湘舞作為興趣愛好傳教給小學生;還利用業余時間,帶領柿樹崗鄉的蓮湘舞愛好者們一遍遍地悉心排練。在衛國的多年堅持、帶動和影響下,柿樹崗鄉形成了人人學蓮湘,人人跳蓮湘的傳承氛圍。

2011年,柿樹崗鄉文化站將非遺項目蓮湘舞引入學校,并把它作為少年宮的一門重點課程,融入現代文化元素,分別編排了蓮湘舞和蓮湘操項目。

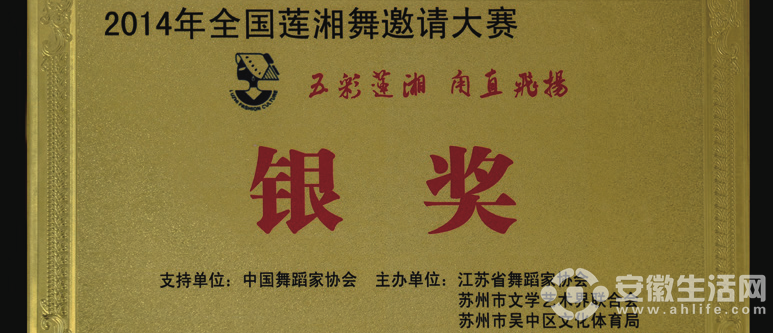

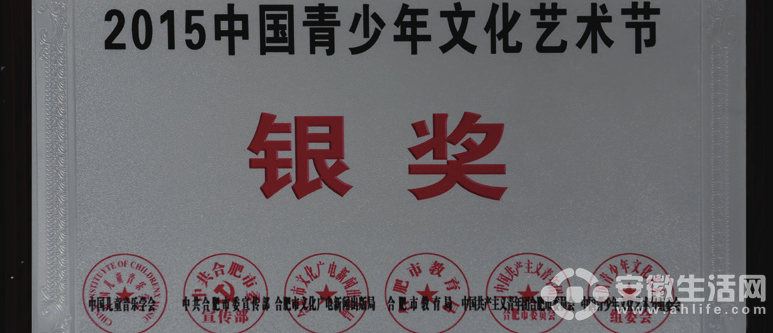

學校還成立了一支獨具特色的少兒蓮湘舞隊伍,曾榮獲合肥市第二屆廣場舞大賽優秀演出獎、全國青少年文化藝術節舞蹈類大賽銀獎等榮譽。學校也成為首批合肥市非物質文化遺產教育傳習基地、首批合肥市中華優秀文化藝術傳承學校。

2014 年 11 月,肥西蓮湘舞被批準列入合肥市第五批非物質文化遺產名錄項目。現在,這一藝術形式已在柿樹崗鄉開展的各種文化活動中,頻頻亮相表演,打蓮湘成為了柿樹崗鄉引人矚目的文化品牌。

如同這煥然一新的蓮湘舞一般 終將會在新時代的洪流中 得到傳承與發揚 重煥生機 責任編輯: 靜靜

|