有一樣?xùn)|西,是這個(gè)時(shí)代所共有的回憶:紅磚房。

紅磚房不僅是中國(guó)近現(xiàn)代獨(dú)特的建筑風(fēng)格,也是上個(gè)世紀(jì)70年代心酸過(guò)往千姿百態(tài)的容器。

合肥的紅磚房大都建于上個(gè)世紀(jì)70、80年代,在很多地方都能看到它們的身影。

住過(guò)的人,最能懂它們。

01、西園南村

位置:蜀山區(qū)龍河路與合作化南路交口處

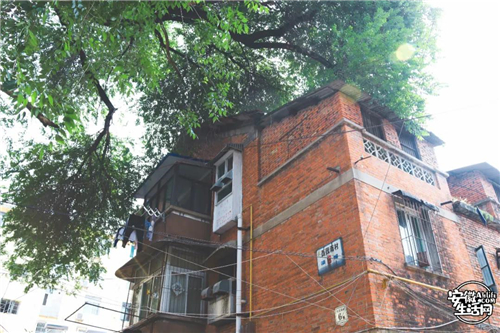

每每經(jīng)過(guò)合作化南路,小愛(ài)都會(huì)看到三層高的紅磚房,紅磚房的數(shù)量有6幢。

在網(wǎng)絡(luò)上,能找到關(guān)于西園南村紅磚房的信息不多:“1983年建成”,“共226戶(hù)”,“暫無(wú)拆遷改造計(jì)劃”。

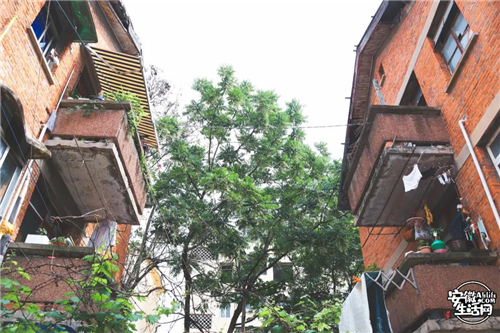

在龍河路的入口處,那顆上了年頭的香椿樹(shù),到了夏天逐漸豐茂,風(fēng)吹過(guò),發(fā)出沙沙聲。

天氣晴好時(shí),住戶(hù)會(huì)將家中洗過(guò)的衣服、被單,拿出來(lái)晾曬,不僅在陽(yáng)臺(tái)上曬,樓棟之間也拉起了曬衣繩,且都是小孩子的衣物占大多數(shù)。

住戶(hù)與住戶(hù)之間,像是達(dá)成了某種默契,在樓下聊天、轉(zhuǎn)悠。

紅磚堆砌起來(lái)的,是一個(gè)個(gè)家庭。現(xiàn)在,像這樣老破小的環(huán)境,還讓人留戀不愿走的原因,無(wú)非西園南村的地理位置和雙學(xué)區(qū)的優(yōu)勢(shì)。

而且生活在這里的人,是希望改造的,隨便抓一個(gè)阿姨問(wèn)問(wèn),她都會(huì)告訴你,在等待改造。

可是,無(wú)論改造會(huì)不會(huì)來(lái),生活還是要繼續(xù)。在這里,還能看到他們保留了很多年的生活習(xí)慣和節(jié)奏。他們經(jīng)常三五人聚在一起打牌、瓜蛋,談?wù)撝藘r(jià)和天氣。

從張家兒子聊到李家媳婦,直到接孫子孫女放學(xué)的時(shí)候,不約而同地前去學(xué)校門(mén)前等候。

這里的庭前院后栽上了繡球、月季、葡萄等植物,現(xiàn)在正到了欣欣向榮的模樣,不出門(mén)便把一年四季裝進(jìn)了紅磚房之間。

在天氣好的日子里,紅磚房之間的那抹陽(yáng)光,生活在這的人會(huì)好好把握住。陽(yáng)光會(huì)使得食物脫水,利于保存;也會(huì)去除鞋子里的濕氣,殺死細(xì)菌。

生長(zhǎng)在五幢旁,有兩顆高大的樹(shù),長(zhǎng)得比三層樓房還高,郁郁蔥蔥的,樹(shù)葉一個(gè)挨著一個(gè),夏天乘涼真是極好的,不過(guò)蚊蟲(chóng)也多。

西園南村是扎眼的一抹紅,好似南園人的朱砂痣般,長(zhǎng)在了身體里。

02、合肥監(jiān)獄生活小區(qū)

位置:包河區(qū)合柴1972附近

合肥監(jiān)獄生活小區(qū)和合肥監(jiān)獄第二生活小區(qū),離得不遠(yuǎn),都位于合柴1972附近,還保留著紅磚房的建筑。

在前往合柴1972的路上,有一個(gè)小區(qū)門(mén)口,你注意過(guò)沒(méi)?

從這個(gè)入口進(jìn)去,會(huì)發(fā)現(xiàn)有幾間矮矮的紅磚房,小愛(ài)據(jù)附近菜市老板了解到,現(xiàn)在住在里面的,是合肥監(jiān)獄的職工,合肥監(jiān)獄搬走后,他們還生活在這里。

再往前走,會(huì)發(fā)現(xiàn)一家汽車(chē)服務(wù)公司,這處建筑一看就與合肥監(jiān)獄有著密不可分的關(guān)系。

刷過(guò)的墻漆也掩蓋不住它身上的歷史氣息,墻皮下的紅磚若隱若現(xiàn)。抬眼,便看到圓弧狀的屋頂,雨水沖刷的痕跡再一次襲上了白墻。

再往小區(qū)的深處走去,赫然出現(xiàn)了一幢三層的老式居民樓。

通體都是紅磚堆砌而成,居民樓上有個(gè)標(biāo)牌,寫(xiě)著合肥監(jiān)獄宿舍15幢。

樓前的兩顆梧桐樹(shù)長(zhǎng)得高大且茂密,石子簡(jiǎn)易鋪設(shè)在院前,居民用磚塊碼成一個(gè)個(gè)花池,里面種上了應(yīng)季的蔬菜。每家門(mén)前都堆著很多雜物,各種顏色的繩子拉扯在柱子上,衣服就隨意晾在上面。

進(jìn)入樓內(nèi),只有一個(gè)樓梯,扶手被摸得光滑發(fā)亮,天陰下來(lái)的天氣,樓道內(nèi)是漆黑一片。

陽(yáng)臺(tái)上,被熱愛(ài)生活的人們種上了幾盆盆栽,長(zhǎng)出了白菜、小蔥。

小愛(ài)的造訪(fǎng)引起了一位名叫陸倫新的老人的注意。

老奶奶杵著拐杖,一步踱著一步地從樓梯上走下來(lái)。

據(jù)她口述,今年79歲的她已經(jīng)住在這里31年了,“這是建得最早的一棟,附近的都是后建的,現(xiàn)在是想拆拆不了”。言語(yǔ)了充滿(mǎn)了無(wú)奈,我也心疼奶奶這么大年紀(jì)上下樓很不方便。

合肥監(jiān)獄生活小區(qū)就在合柴1972的正對(duì)面,去往這個(gè)小區(qū)的除了業(yè)主外,游客是不會(huì)踏足的。

這里的兩幢紅磚房,肉眼能看到改造的痕跡,在一樓的住戶(hù)門(mén)前,圍起了圍墻,樓后邊安裝了新的管道。

比這兩幢更讓人感興趣的是,附近的監(jiān)獄生活區(qū)標(biāo)有西平、中平字眼的平房。

它們分布排列有序,一棟接著一棟,矮矮的房子不知可有3米高,大都兩兩相對(duì)。

部分外墻上粉刷了白色墻漆,依舊掩蓋不住紅磚的蹤跡,看著這樣的房子,難免令人想起,穿著涼鞋手拿著蒲扇,坐在竹塌上納涼的場(chǎng)景。

多年前,孩子們光著腳丫,穿梭在小院前,看螞蟻搬家。

散養(yǎng)的幾只貓咪,不用特意照料,它們自己會(huì)在用來(lái)裝泔水的桶里找吃的,吃完又鉆到角落里,打盹去了。

青翠的梧桐樹(shù)越來(lái)越粗,有時(shí)會(huì)被栓上繩索,孩童就在樹(shù)下蕩秋千,茲呦茲呦地晃過(guò)了好多年。

現(xiàn)在已不見(jiàn)那副場(chǎng)景,夏天的風(fēng)吹過(guò),你是否記得。

全攻略

全攻略