說起杏花村,人們總能想到那句“借問酒家何處有?牧童遙指杏花村”。杜牧這句當時不要緊,卻難為了一千年后的今人,這里的“杏花村”在哪里?據(jù)說,起初有山西汾陽、安徽池州、湖北麻城三地宣稱認領。后來湖北漸退,勢成晉皖之“戰(zhàn)”。山西擺上了杏花村產(chǎn)的汾酒,并稱該酒起源于唐代,地名千年未改。安徽則拿起了書說道,杜牧曾來到池州,當了兩年刺史,縱享江南美景。兩方糾葛至今,難定勝負。

除了上述三地,其他還有山西芮城、山西聞喜、山東梁山、河南滎陽、遼寧大連、江蘇南京、江蘇蘇州、江蘇豐縣、江蘇沛縣、上海青浦、江西玉山、甘肅東鄉(xiāng)、湖北麻城、湖北十堰、黑龍江牡丹江、云南易門、云南蘭坪、四川廣元,等等。當然這種好事,怎能少得了合肥?今天這篇,我們不妨來說一說合肥的杏花村。

耳畔又聞戰(zhàn)鼓聲

兩千多年前,時值東漢末年,群雄紛爭。合肥,因水運交通、地理位置的優(yōu)勢漸成軍事重鎮(zhèn)。當年的合肥城尚在四里河與南淝河交匯處一帶,而金斗河還是“施水”的一部分。曹魏大軍扼守合肥,虎視江南,在這里與孫吳發(fā)生了多次大戰(zhàn),比如名場面“逍遙津”。

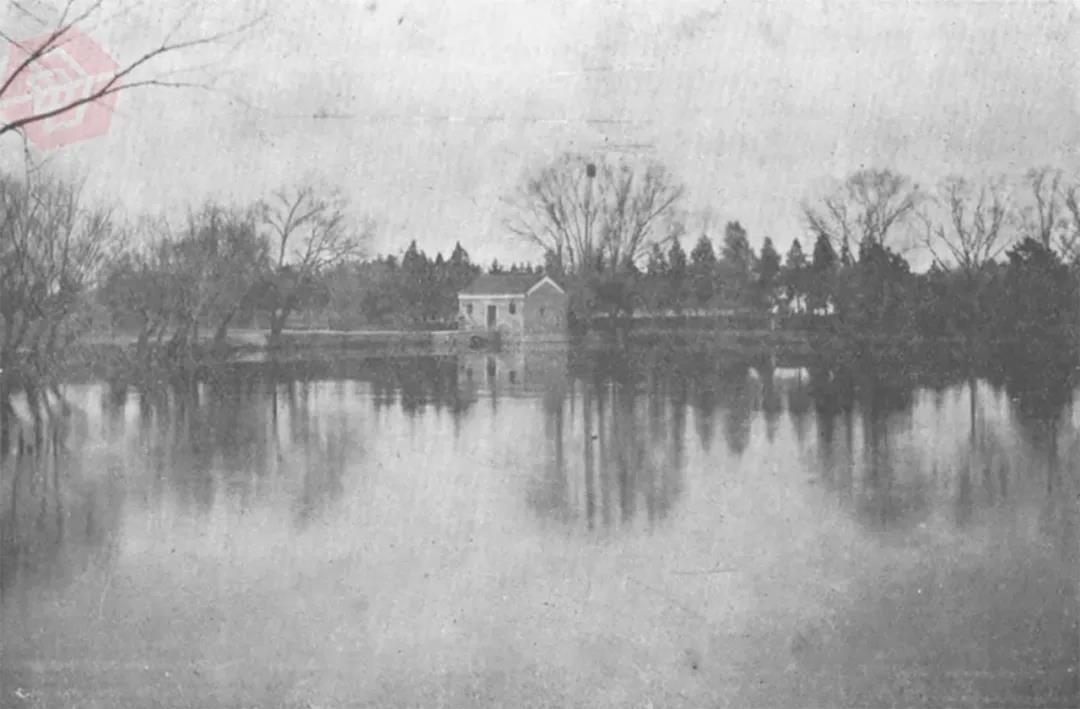

圖|1923年逍遙津舊影攝影@戴寄桐

當時,逍遙津位于東郊,連年戰(zhàn)火,這里早已荒無人煙。曹軍在金斗河北岸筑臺,進行大規(guī)模練兵。當然,光靠“陸軍”難以戰(zhàn)勝擅長水性的吳軍,于是調戰(zhàn)艦藏于“教弩臺”以西、金斗河一片蘆葦之中,埋伏水軍。后來那里被稱為“藏舟浦”,“浦內有島嶼、花竹,頗為佳境”,還有“櫻桃園”。明清時以“藏舟草色”被列入廬陽八景,歷代多有詠贊詩詞。藏舟浦位置,在今天的杏花公園東門至市一院東側一帶。

圖|1936年藏舟浦舊影攝影@吳孝英

相傳,曹軍大勝以后,曹操聽聞喜訊,偕歌舞樂伎從許昌親自來肥,犒賞前線將士。船只行駛中,突然狂風大作、船翻人溺,人們在疾風中隱約聽到箏笛之聲,都說是亡魂的哭泣。那里被稱作“箏笛浦”,其址在藏舟浦以西至水西門一帶。

圖|金斗河舊影來源@資料圖片

如今的兩浦之上,高樓林立,綠樹成蔭。杏花村也以這樣的形式,登上歷史的舞臺,留給人們第一個印象。

金斗門金斗圩金斗驛

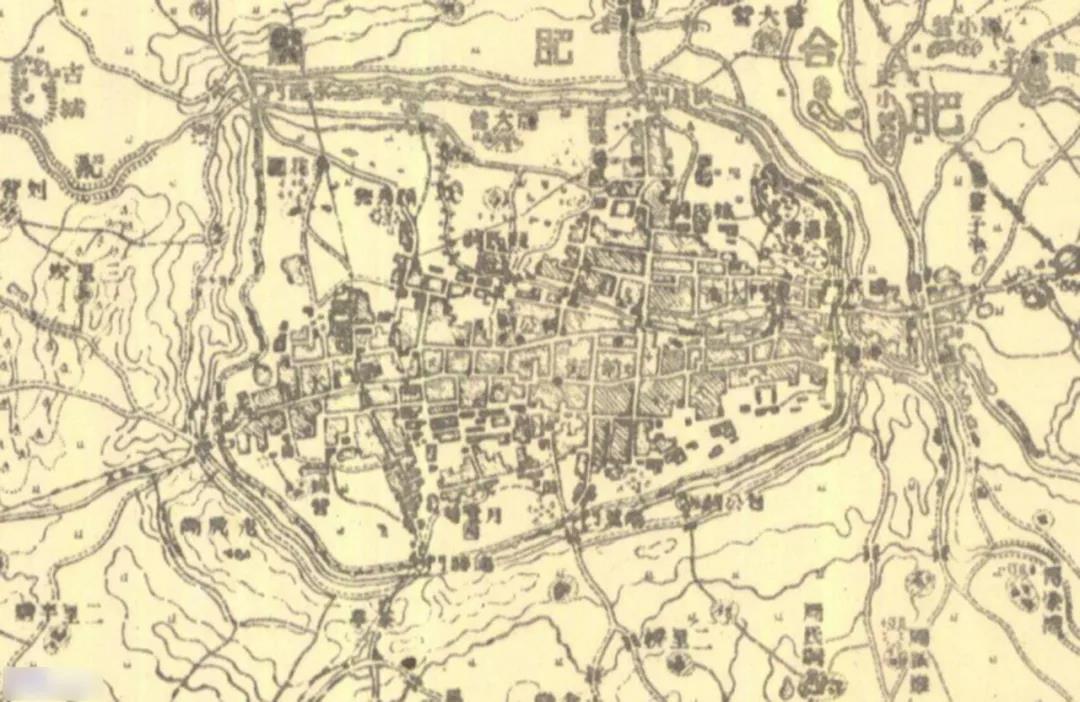

唐代時期,人們在“南淝河的南岸高亢的臺地上”建起了全新的城池——金斗城。據(jù)《太平寰宇記》記載,貞觀十年(636),刺史杜公在這里“作斗門,與肥水接”,斗門即水閘。

圖|合肥城變遷示意圖制圖@淝南居士

宋代時期,淮西路元帥郭振擴建城池,新城名為“斗梁城”。“南截唐代金斗城一半,北跨金斗河,西括九曲水”,并將逍遙津以及“西北角的洼地——‘金斗圩’”囊入城內。古時,人們在平原河網(wǎng)或沿江濱湖等低洼地區(qū),圈圩筑堤,設置水閘,外御洪水,內除澇水,保護耕田。至宋時,圩地由長江下游逐漸向江淮、漢江地區(qū)擴展。過去的合肥城西高東低,僅今蒙城路一帶便分布有衛(wèi)山、筆架山、金斗墩(后為“荒山”)等,金斗圩北臨金斗河、南近城區(qū)高地,自宋以后成為合肥城內一道獨特的“田園”風景。清代,康熙縣志、嘉慶府志、光緒府志均有記(萬歷府志記“斗門圩”,疑系金斗圩)。嘉慶縣志記,金斗圩有“田十余石”。

圖|清代地圖中的“金斗圩”來源@資料圖片

宋代斗梁城修筑時,曾在“城東和城西各建了一個水閘,以茲啟閉”,即后來的東、西水關。其中西水關南側又建有“旱西門”,即舊水西門。明代正德年間(1506—1521),“知府徐鈺籌御劉七之亂”,堵塞了西水關和“旱西門”,并在水關北側建起了新“水西門”(今琥珀橋東頭附近)。《全唐文》上刊有一篇《后唐張崇修廬州外羅城記》,記有“次造西水閶門”一句,這里的“西水閶門”疑指前文的“旱西門”,在今杏花公園西門附近。嘉靖年間(1522—1566),知府張翰在水西門西北(今亳州路橋)建造了“肥寧橋”。

圖|1954年肥寧橋舊影來源@資料圖片

明代崇禎十五年(1642),威武門(大東門)外的金斗驛“被賊焚毀”,不久改在城內“縣治右”(今博物館宿舍一帶)設立新所。人們常稱之為“馬號”,筆者在《合肥方向地名》一文提到的東西南北“馬道巷”,其所引導方向或者目的地正是金斗驛。金斗驛臨南淝河本為“水驛”,后有陸路加入,遷入城內以后僅保留了后者。金斗驛位列合肥四大驛站之首,其他還有派河、店埠、護城等,馬匹、民夫、支銷、驛路等府縣志均有記錄,這里不作敷述。

圖|西馬道巷攝影@淝南居士

盡管這塊土地納入城內有千年時間,但似乎一直是以“農業(yè)區(qū)”的身份出現(xiàn),民居稀少。在與城區(qū)接壤的地方,零星分布著一些糧倉、庵廟等,筆者還在清代《合肥縣傅郭城圖》中,發(fā)現(xiàn)金斗驛東側有“異鄉(xiāng)墳”字樣,開發(fā)程度甚微。

圖|杏花村來源@資料圖片

“城中鄉(xiāng)村”蝶變大公園

這里得說一說合肥杏花村的由來。清代晚期,李鴻章的侄孫曾在水西門內村舍之間建起了“亭臺二處”,四周遍栽杏樹,等到春天爛漫時,香氣撲鼻,景色迷人,故得名“杏花村”。民國時期的測繪圖中注此地為“李花園”,也有資料注“柘園”。日軍侵占合肥期間,曾遭到嚴重破壞。

圖|1932年日軍測繪圖中的合肥城來源@資料圖片

今天,當我們乘坐軌道交通三號線,會發(fā)現(xiàn)在四里河與潛山北路附近有個“杏花村”地鐵站,這里與我們今天所說的杏花村有兩三公里的距離,什么原因呢?——行政區(qū)劃的變遷。新中國成立后,杏花村屬第三區(qū);1951年11月,劃入新成立的西市區(qū),一度在金斗河兩岸分設東、西杏花村(后屬廟街街道);1969年2月,屬阜陽路街道,次年改屬安慶路街道;1985年,隨街道劃入中市區(qū);2002年,以“杏花社區(qū)”的身份隨街道劃入全新的廬陽區(qū)。

圖|杏花村站攝影@合肥商業(yè)迷

另一方面,1958年,杏花村在此前吸收的3個互助組和一個高級社基礎上,成立了人民公社,并受郊區(qū)和西市區(qū)雙重領導,西市區(qū)管組織,郊區(qū)管行政。1969年9月,杏花村人民公社脫離西市區(qū),正式歸郊區(qū)領導,但駐地尚在杏花村;直至1983年4月,撤社成立杏花村鄉(xiāng),鄉(xiāng)政府搬遷至濉溪路20號;1992年3月,又與林店鄉(xiāng)合并為杏花村鎮(zhèn),在經(jīng)歷2002年廬陽區(qū)誕生之后,于2004年7月成立今天大家熟悉的杏花村街道。

圖|1961年杏花村公社蔬菜大隊第二生產(chǎn)隊小社員曾桂寶攝影@馬昭運

當年的杏花村依舊田園風光,大面積種植各種蔬菜,現(xiàn)代城市中難得一見一片農忙景象,遠處可見“小洋樓”式養(yǎng)老院及民居建筑,金斗河殘段及湖泊池塘融合其間。1990年12月,杏花村由中市區(qū)劃歸市園林局,次年2月成立杏花公園建設籌備處。1992年,公園東大門正式建成,1995年正式建成開放。2004年,杏花公園成為當時全市唯一一座免費開放的封閉式公園。開放二十五年,杏花公園逐漸融入合肥人,特別是八零、九零后的記憶與情懷,也逐漸成長為合肥具有代表性城市公園之一。

結語

以上分享內容,即是合肥杏花村的淵源,又是杏花公園的前世今生。眼瞧著秋天已經(jīng)到來,十一中秋小長假在即,大家不妨走進城市公園,背上包行走山間,乘著小舟穿梭蘆葦,一起用心感受大自然的清新與壯麗!筆者水平和所掌資料有限,歡迎大家多多批評,提出寶貴的意見和建議!

全攻略

全攻略